从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因

从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因从58年前那朵蘑菇云到今日 “人造太阳”铸就了中国科技自立自强的精神基因1967年6月17日,我国第一颗氢弹爆炸成功。这标志着我国核武器发展进入新阶段,打破了超级大国核垄断,极大提升国防实力与国际地位,彰显了我国科研实力与综合国力。这一成就的背后,是无数科研工作者数年如一日的艰辛付出与默默奉献。

1967年6月17日,清晨的阳光洒在广袤的罗布泊上,空气中弥漫着紧张的气息。

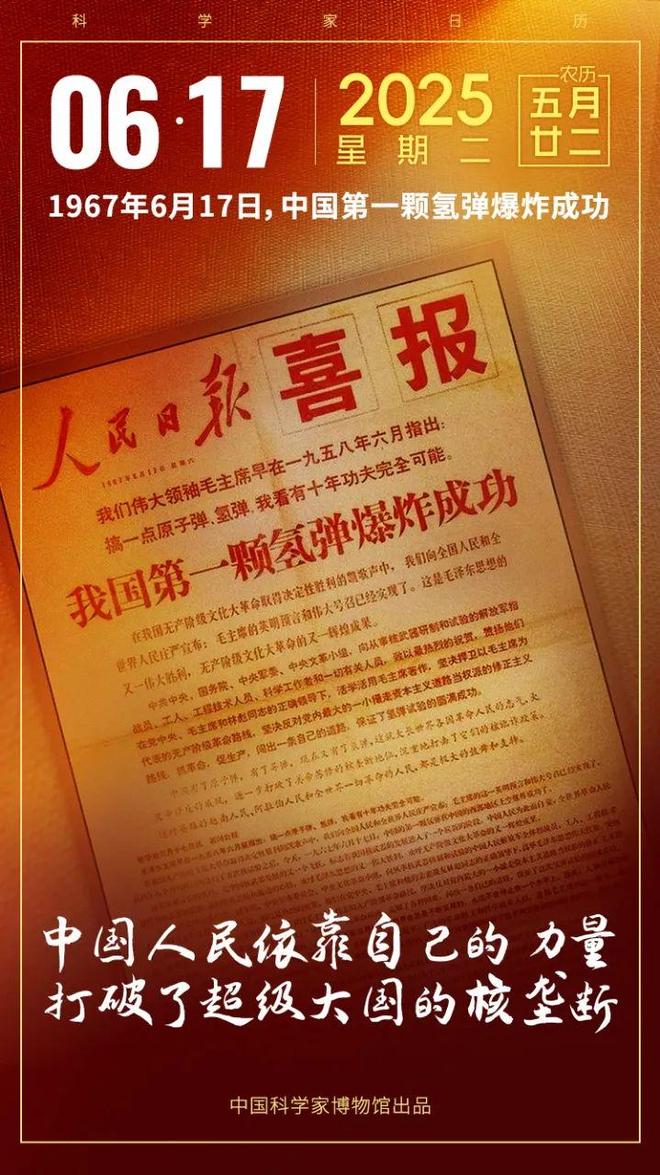

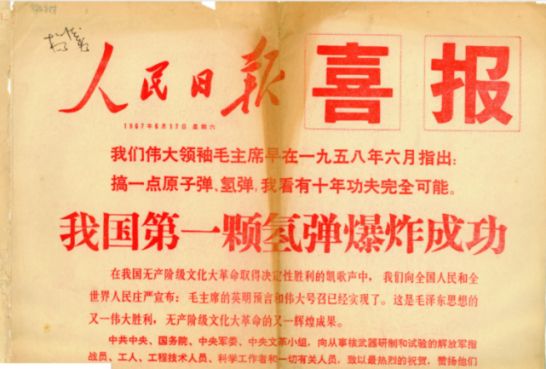

上午8时20分,随着一声巨响划破天际,“骤然间,闪光万丈,碧蓝天空涌现出一个烈焰翻腾的大火球,只听一声天崩地裂的巨响,火球消失,一个蘑菇形状烟云上升。我国自己设计、自己制造的第一颗氢弹爆炸成功了!”当天,《人民日报》刊发喜报,标题为“我国第一颗氢弹爆炸成功”。

从第一颗爆炸到第一颗氢弹试验成功,美国用了7年零3个月,苏联用了4年,而中国只用了2年8个月。自此,我国成为世界上第四个掌握氢弹技术的国家。

时间倒回至1964年10月,我国第一颗爆炸成功,举国欢腾。然而,科学家们深知,真正的战略核武器是威力更大的氢弹。

虽然同为核武器,但氢弹与的能量释放机制截然不同。依靠重原子核裂变释放出巨大的能量,而氢弹则源于轻原子核聚变。一个是裂变,一个是聚变;一个是打碎,一个是聚合。

更为不同的是,我国研制时虽然很困难,但多少还有点外部信息。研制氢弹时,既无苏联专家援助,也无任何技术资料,氢弹研发堪称“在一张白纸上画蓝图”,全部要依靠我们自己去摸索。

在研究氢弹时,中国科学家一开始就提出,要用空投方式,将氢弹投掷到新疆的罗布泊上空。

1954年,美国人在比基尼岛试验场爆炸了地面上的实验性氢弹装置,但直到1956年才首次由轰炸机运载在比基尼岛上空空投下一颗氢弹。而中国科学家们决定“一次到位”,直接进行空投试验。这在当时的技术条件下,无疑是一次巨大的冒险。

这场冒险,是由无数科研人员以“虽千万人吾往矣”的巨大勇气完成的。1961年1月,时任第二机械工业部(简称二机部)副部长的钱三强找到于敏谈话。钱三强告诉他,我国在突破之后,将开展氢弹研究,氢弹虽以为基础,但其理论基础和材料结构等必定比复杂得多,“现在调你参加,增强力量”。

时年34岁的于敏,在原子核理论有可能取得更大成果的关键时刻,毅然决然“转行”,担任轻核理论组副组长,开展氢弹理论预先研究。于敏在后来的回忆录中说:“这次变化,改变、决定了我的一生。30年中,我一直深入实际,昼夜思虑,全力以赴。”

经过四年的不懈努力,从基本物理学原理出发不仅解决了大量基础课题研究问题,而且还探索出设计氢弹的途径,编制了计算程序,建立和初步研究了有关模型,为氢弹原理探索奠定了坚实基础。于敏在氢弹原理突破中,起了关键作用。

研制氢弹的任务迫在眉睫,在于敏的带领下,科研人员凭借几张桌子、几把计算尺、一块黑和自强不息的信念,开始了艰苦的研发。

那时,大家的学术思想非常活跃,几乎每周都要召开的学术讨论会被戏称为“鸣放会”。在会上,无论是已经成名的科学家,还是年轻科研人员,人人都有发言权。

科研人员几乎时时刻刻沉浸在堆积如山的数据计算中,希望从中寻找到蛛丝马迹。氢弹的研究资料是绝密的,连一张草稿纸都不能被带离办公楼。资料不能带走,想加班只能在办公室。

负责人每天和团队科研人员“捉迷藏”,一间一间办公室挨个敲门,劝说他们早点回家休息。有些人口头上答应了,假装离开办公室,找个地方转一圈,然后又回来坐在了书桌前继续攻关。

时间紧、任务重,1965年的下半年,于敏带队到上海华东计算技术研究所使用J501计算机算题。在这3个多月里,于敏以其深厚的理论功底和严谨踏实的工作作风,带领科研队伍实现了氢弹原理的伟大突破——这就是核武器研究史上著名的“百日会战”。

当“战场”从实验室转向戈壁滩,更大的考验来临了。当时中国拥有的轰炸机的最大载重量小于10吨,所以氢弹的设计总重量也必须小于10吨。执行空投氢弹这个任务,轰炸机需要改装,必须保证人员和飞机在投掷氢弹以后绝对不受到放射性污染。

而戈壁试验场更是苦寒之地:砂粒硌牙的馒头、蚊虫的疯狂围攻、饿鼠啃噬电缆的窸窣声……但所有人憋着一股劲儿,像钉子一样钉在罗布泊。

1967年6月17日,当氢弹成功起爆的消息传来,大漠上的科研人员相拥而泣。

在氢弹爆炸成功的同时,中国政府重申:“中国进行必要而有限制的核试验,发展核武器,完全是为了防御,其最终目的就是为了消灭核武器。”“在任何时候,任何情况下,中国都不会首先使用核武器。”

半个世纪后,氢弹背后的核聚变技术正悄然改变人类能源格局。氢弹利用不可控核聚变释放能量,安徽合肥“科学岛”上有一个名为“东方超环”的托卡马克核聚变实验装置,正以1亿度高温约束等离子体长达1056秒,将能量缓缓转化为电流。

与此同时,氢能作为一种清洁、高效的能源,正在成为未来能源发展的重要方向。新疆库车的万吨级绿氢项目每年减排48.5万吨二氧化碳,福建的海水直接制氢技术让 “向大海要能源” 成为现实,氢燃料电池汽车、氢能列车等应用场景不断拓展……

1967年的蘑菇云,不仅是国防实力的象征,更孕育了中国科技自立自强的基因。如今,科学家接力追逐“人造太阳”,他们用智慧和勇气,书写了中国核事业的辉煌篇章。

[1] 追忆于敏院士:他永远是那个临门一脚的人[N] .中国科学报,2019-01-22.

[2] 56年前的那一天,罗布泊上空升起了两个“太阳”[OL] .中国理论网,2023-06-15.

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

狗血!70 岁前谷歌 CEO、31 岁女友:1 亿美元投资、AI 创业、分手、争权、监控、索赔。。。

MVP+DPOY都要?文班场均31+14+4.8帽四连胜 谁还能阻挡他?

领跑珠城20万+成交!凯旋新世界,凭何成为全球资本青睐的“恒稳资产”?

《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律

隐藏在金属漆下的新固件!雷柏VT7金属漆鼠标评测:性能解锁能耗更优 向旗舰再进半步